お問い合わせ無料!24時間・365日対応

水漏れ・つまり・交換・修理は水コネクト

お問い合わせ

徹底調査・徹底改善・再発防止

まずはお電話ください。

水道管の凍結・破裂について本当に役立つ情報をお伝えします。

毎年、冬が近づくと、「朝起きたら水が出ない!」「配管から水がポタポタ漏れてる...」といったご相談が急増します。

本記事では、私たち水コネクトが多くの現場対応をしてきた経験をもとに、水道管の凍結・破裂について本当に役立つ情報をお伝えします。緊急時の応急処置から、来年以降の予防策まで、実践的な内容をわかりやすく解説していきます。

「今まさに困っている」という方は、まず応急処置の章から読んでください。予防策を知りたい方は、最後の章が特に参考になると思います。寒い地域にお住まいの方も、普段凍結とは無縁の地域の方も、突然の寒波に備えて一度目を通していただければと思います。

| この記事を読んでほしい人 |

|---|

| ・転勤や引っ越しで北海道・東北・信州などの寒冷地に住み始めた方 ・築20年以上の一戸建てにお住まいの方 ・関東・関西在住で「うちは大丈夫」と思っている方 ・年末年始に長期間家を空ける予定の方 ・マンションのベランダに給湯器がある方 |

凍結・破裂の原因から対処法まで

水のプロが徹底解説

凍結・破裂の原因から対処法まで

水のプロが徹底解説

水道管の凍結・破裂は、実は物理的にとてもシンプルな現象です。でも、そのメカニズムを正しく理解している方は意外と少ないんです。現場で「なんで破裂したの?」と聞かれることが多いので、まずはここから説明しますね。理屈がわかれば、予防策も効果的に講じることができますから。

水道管の破裂の根本的な原因は、水の状態変化にあります。液体の水が固体の氷になると、約10%体積が増加します。10%ぐらいと思うかもしれませんが、密閉された配管内では大変な圧力になります。

例えば、直径20mmの配管に1メートル分の水が入っているとしましょう。これが凍結すると、約31立方センチメートル分の氷が「行き場を失う」状態になります。配管は基本的に伸縮しないので、この圧力が配管の許容範囲を超えた瞬間に破裂してしまうんです。

想像してみてください。ペットボトルに水を入れて冷凍庫に入れると、膨らんで変形しますよね。あれと同じことが、硬い水道管の中で起こっているんです。ペットボトルなら変形で済みますが、硬い配管は割れるしかありません。

気温が-4℃を下回ると、凍結のリスクが急激に高まります。ただし、これは「風がない状態」での話。風が吹いていると体感温度はさらに下がり、実際の気温が-2℃程度でも凍結することがあります。

北側の外壁に設置された配管が凍結することはよくあります。一日中日が当たらず、北風にさらされる場所は、思っている以上に冷え込みます。また、風の通り道にある露出配管も要注意。建物の角や隙間を通る風は、思った以上に冷たく、配管の温度を一気に下げてしまいます。

数日間水を使わなかった場合も危険です。水が流れていない配管は、流れのある配管に比べて凍結しやすいです。年末年始の帰省や、出張で家を空ける時期と、厳しい寒波が重なると、一気にトラブルが増えます。

配管の材質によって、凍結への耐性は大きく異なります。現場での経験から言うと、最も破裂しやすいのが塩ビ管(塩化ビニル管)です。寒さで硬くなり、わずかな膨張でもパキッと割れます。築20年以上の住宅でよく使われています。

金属管、つまり鉄管や銅管は塩ビ管よりは丈夫ですが、継ぎ手部分から水漏れすることが多いです。特に古い住宅の鉄管は、錆びて薄くなった部分から破裂するケースが目立ちます。一方、比較的新しい材質のポリエチレン管は柔軟性があるため破裂しにくいのですが、継ぎ手や接続部分は要注意です。

給湯器周辺の配管は、特に凍結しやすい環境にあります。室外機の周りは風通しが良い反面、外気にさらされやすく、しかも配管が細いため、少量の氷でも詰まってしまいます。

給湯器内部にも凍結防止ヒーターが付いていますが、外部の配管までは保護できません。特に「追い焚き配管」と呼ばれる、浴槽と給湯器を結ぶ配管は要注意です。この配管は比較的細く、お湯を使わない夜間は水が溜まった状態になるため、凍結しやすいのです。

給湯器のエラーコードで「632」や「暖房機能系統の凍結検知」といった表示が出たら、配管の凍結を疑ってください。この段階で適切に対処すれば、破裂を防げることが多いです。

凍結・破裂のメカニズムを理解していると、予防策も効果的に講じられます。

私がお客さまによくお話しするのは「配管も生き物と同じで、寒さから守ってあげる必要がある」ということ。特に築10年以上のお宅では、一度配管の材質と設置場所をチェックしてみてください。北側の配管や給湯器周りは、重点的な対策が必要です。

また、普段水を使う頻度が低い場所、例えば客用洗面台や2階のトイレなどほど凍結しやすいので、寒波前には意識的に水を流しておくことをおすすめします。

トラブルの発生箇所と症状をお伝えください。

最短10分!すぐに駆けつけます!

凍結・破裂の原因から対処法まで

水のプロが徹底解説

「朝起きたら台所の床が水浸し!」「洗面所から変な音がしてる...」

そんな緊急事態に遭遇したとき、最初の5分間の対応で被害の大きさが大きく変わります。多くの現場を見てきた経験から、本当に効果的な応急処置の方法をお伝えします。

まず大切なのは、慌てないこと。パニックになって間違った対応をすると、かえって被害が拡大してしまいます。順序立てて対応すれば、プロが到着するまで被害を最小限に抑えることができます。深呼吸して、これから説明する手順に従って対応してくださいね。

何よりも最優先は、水の供給を止めることです。水が流れ続けている限り、被害はどんどん拡大してしまいます。「どこから漏れているかわからない」「配管が見えない」という場合でも、とにかく元栓を閉めることが最重要です。

一戸建ての場合、元栓は道路に面した敷地の境界付近、地面に埋め込まれたメーターボックスの中にあります。「量水器」と書かれた蓋を開けると、水道メーターと一緒に見つかります。蓋が重くて開かない場合は、マイナスドライバーなどを差し込んで開けてください。

マンションの場合は、玄関横の扉の中、いわゆるPS(パイプスペース)にあることが多いです。「水道メーター」や「止水栓」と書かれた場所を探してください。わからない場合は、管理会社に連絡するのが確実です。

元栓は時計回り、つまり右回しに回せば閉まります。「右回しで閉まる」と覚えておいてください。固くて回らない場合は、無理に力を入れず、水道局に連絡してください。無理に回すと、元栓自体が破損してしまう恐れがあります。閉めたら、必ず蛇口をひねって水が止まったことを確認しましょう。

元栓を閉めたら、次は状況の把握です。凍結だけなのか、破裂しているのかで対処法が全く違うので、正しい判断が必要です。

凍結だけの場合は、水が出ない、または少量しか出ない状態になります。目に見える水漏れがなく、蛇口から「ゴボゴボ」という音がすることがあります。朝方に発生し、昼頃には自然に改善することも多いのが特徴です。「昨日の夜は普通に水が出てたのに...」という場合は、凍結の可能性が高いですね。

一方、破裂している場合は、明らかな水漏れが発生しています。壁や天井にシミができていたり、「シューシュー」「ポタポタ」といった音が聞こえたりします。水圧が極端に低くなることもあります。配管が見える場所なら、亀裂や穴を確認できることもあるでしょう。

破裂していないと判断できた場合は、慎重に解凍を試みることができます。ただし、間違った方法は破裂の原因になるので、安全な方法を守ることが重要です。

ドライヤーを使う方法が最も一般的で安全です。配管から30cm程度離して温風を当ててください。一箇所に集中せず、まんべんなく温めるのがコツです。10分程度続けて、様子を見てください。水が出始めたら成功ですが、最初は少しずつ出ることが多いので、焦らずに待ちましょう。

お湯で温めたタオルを使う方法も効果的です。40~50℃程度のお湯にタオルを浸し、よく絞ってから配管に巻いてください。冷めたら交換し、3~4回繰り返してみてください。この方法は電気を使わないので、停電時にも有効です。

配管のある場所の暖房を強めて、室温を上げる方法もあります。扉を開けて暖かい空気を循環させることで、じわじわと解凍できます。時間はかかりますが、最も安全な方法です。

絶対にやってはいけないのは、熱湯を直接かけることです。急激な温度変化で配管が破裂してしまいます。同様に、ライターやガスバーナーで炙ったり、金属製の工具でたたいたりするのも厳禁です。「早く何とかしたい」気持ちはわかりますが、急激な温度変化は破裂の原因になります。

水漏れが確認できる場合は、本格的な修理が必要ですが、応急処置で被害を軽減できます。完全に止めることは難しいですが、床や壁への被害を大幅に軽減できるので、ぜひ試してください。

応急処置に必要な材料は、家庭にあるもので十分です。タオルやウエス、ビニールテープまたはガムテープ、ビニール袋があればOKです。ゴムホースがあればさらに良いですが、なくても大丈夫です。

まず、漏水箇所をタオルで覆ってください。水の勢いが強い場合は、タオルを何重にも巻いて圧迫するのが効果的です。その上からビニールテープをしっかり巻き、さらにビニール袋で覆って固定してください。最後に、水受けを設置して、漏れ出た水をキャッチできるようにします。

この方法で完全に止まることはありませんが、床や壁への被害を大幅に軽減できます。特に、床下や壁の中への浸水を防ぐことで、後の修理費用も抑えることができます。

応急処置が完了したら、必要な連絡を行います。連絡の順番も重要です。

賃貸物件の場合は、まず大家さんまたは管理会社に連絡してください。勝手に業者を呼んでしまうと、後でトラブルになることがあります。次に、火災保険に水濡れ補償が付いているかを確認するため、保険会社に連絡します。その後、水道業者に修理の手配を依頼します。

記録として残しておくべき情報もあります。発見した時刻、被害の状況を写真で撮影、行った応急処置の内容、各連絡先への連絡時刻と対応内容などです。特に写真撮影は、保険請求には必須なので、応急処置前の状況を必ず記録してください。

緊急時ほど、慌てず順序立てた対応が重要です。私たちが現場に到着したとき、適切な応急処置がされているお宅とそうでないお宅では、被害の規模が全く違います。特に元栓を早めに閉めるかどうかで、修理費用も大きく変わってきます。

また、写真撮影を忘れがちですが、保険請求には必須なので、応急処置前の状況を必ず記録してください。深夜や早朝の場合、業者の到着まで時間がかかることが多いので、この応急処置の知識があるだけで安心感が全く違いますよ。

トラブルの発生箇所と症状をお伝えください。

最短10分!すぐに駆けつけます!

凍結・破裂の原因から対処法まで

水のプロが徹底解説

水道管のトラブルが発生したとき、多くの方が「自分で何とかできないか?」と悩みます。YouTubeを見れば修理方法の動画もたくさんありますし、ホームセンターに行けば修理用品も売っています。でも、現実はそう甘くありません。

プロとして言うと、素人の方が手を出して成功するケースは実は少ないです。一時的に直ったように見えても、後で大きなトラブルになることが多いのが現実です。ここでは、どんな場合にプロに任せるべきか、どんな場合なら自分で対処できるかを、正直にお話しします。

壁の中や床下の配管トラブルは、絶対にプロに任せてください。見えない部分の作業は、専用の工具と技術が必要です。壁を壊して修理することもあるので、後の復旧作業も含めて専門業者でないと対応できません。

給湯器周りの複雑な配管も、素人の方には難しすぎます。給湯器は精密機器なので、間違った修理をすると給湯器本体まで壊してしまう可能性があります。メーカー保証も無効になってしまうので、専門業者に依頼するのが安全です。

水漏れの箇所が特定できない場合も、プロの出番です。「どこかから水が漏れているのはわかるけど、場所がわからない」というケースでは、専用の機材を使った調査が必要になります。

また、集合住宅の共用部分に関わる配管は、個人で勝手に修理することはできません。必ず管理会社を通じて、指定業者に依頼してください。

蛇口のパッキン交換程度なら、器用な方であれば自分で対処できることもあります。ただし、古い蛇口の場合、パッキンを外す際に他の部品も壊れることがあるので、慎重に判断してください。

露出している配管の軽微な亀裂なども、配管用の補修テープで一時的に対処できるかもしれません。ただし、これはあくまでも「応急処置」であって、根本的な解決にはなりません。

トイレの給水管や洗濯機の給水ホースなど、比較的交換しやすい部品もあります。ホームセンターで同じ規格の部品が手に入れば、自分で交換することも可能です。

水コネクトでの実際の修理費用をもとに、現実的な相場をお教えします。

軽微な補修やパッキン交換程度なら、8,000円~25,000円程度です。作業時間は1~2時間程度で済むことが多いです。

配管の部分交換が必要な場合は、30,000円~80,000円程度かかります。配管の材質や長さ、設置場所によって大きく変わります。壁を壊して修理する場合は、復旧費用も含めて考える必要があります。

大規模な配管工事となると、10万円以上かかることも珍しくありません。古い住宅で配管全体の交換が必要になったり、床下全体の配管をやり直したりする場合です。

意外と知られていないのですが、水道管の破裂は火災保険でカバーできることが多いです。「水濡れ補償」が付いていれば、水道管の破損も対象になる場合があります。

ただし、経年劣化が原因の場合は対象外になることがあります。また、予防のための工事は対象外です。凍結による破裂は「突発的な事故」として認められることが多いので、まずは保険会社に相談してみてください。

保険を使う場合は、修理前に保険会社の確認が必要です。勝手に修理してしまうと、保険金が支払われないことがあるので注意してください。写真撮影や見積書の保存なども重要です。

水道トラブルは緊急性が高く、あせってしまって悪徳業者のターゲットになりやすいです。「今すぐ直さないと大変なことになる」と不安を煽って、高額な契約を迫る業者には要注意です。

適正な業者を見分けるポイントとして、まず水道局指定工事店かどうかを確認してください。指定工事店なら一定の技術力と信頼性が保証されています。また、事前に詳細な見積もりを出してくれる業者を選びましょう。

作業前に追加料金の可能性についても説明してくれる業者が信頼できます。「作業してみないとわからない」という部分があるのは事実ですが、想定される範囲の説明はできるはずです。

複数業者から見積もりを取ることも重要です。急いでいる状況でも、可能な限り比較検討してください。あまりにも安すぎる見積もりも、後で追加料金を請求される可能性があるので注意が必要です。

修理を依頼する際は、「安さ」だけで判断しないことが重要です。私たちがよく遭遇するのは、「前に安い業者に頼んだら、すぐにまた壊れた」というケース。結果的に、最初からしっかりした業者に頼んだ方が安上がりだったということが多いんです。

また、火災保険の活用を知らない方が多いのも残念に思います。保険証券を一度確認してみてください。水濡れ補償が付いていれば、思わぬ出費を抑えることができますよ。

トラブルの発生箇所と症状をお伝えください。

最短10分!すぐに駆けつけます!

凍結・破裂の原因から対処法まで

水のプロが徹底解説

毎年同じトラブルで悩むのは、本当にストレスですよね。「去年も凍結したから、今年もきっと...」と諦めている方もいらっしゃるかもしれませんが、適切な予防策を講じれば、ほぼ確実に防げます。

予防策は効果的なものとそうでないものがはっきり分かれます。お金をかければ良いというものでもなく、ちょっとした工夫で大きな効果を得られることも多いです。ここでは、本当に効果的な予防策をご紹介します。

保温材を巻くのは、最も基本的で効果的な対策です。ホームセンターで売っている発泡スチロールの筒状カバーや、保温テープが効果的です。特に北側の配管や、風の当たりやすい場所は念入りに巻いてください。

保温材を選ぶときのポイントは、厚みと材質です。薄い保温材は見た目には巻いてあっても、実際の保温効果は限定的です。最低でも10mm以上の厚みがあるものを選んでください。

凍結防止ヒーターの設置も非常に効果的です。電気代は少しかかりますが、修理代に比べれば安いものです。最近のヒーターにはタイマー機能が付いているものも多く、電気代を節約できます。

就寝前に蛇口をちょろちょろ出しっぱなしにするのは、昔からある方法ですが今でも非常に効果的です。流れている水は凍りにくいという性質を利用した方法です。

水道代がもったいないと思うかもしれませんが、一晩で数十円程度です。破裂のリスクを考えれば、十分に安い投資だと思います。水の量は、割り箸の太さ程度で十分効果があります。

長期間家を空ける時は「水抜き」をしてください。配管内の水を完全に抜いてしまえば、凍結のしようがありません。水抜きの方法は地域によって異なるので、各自治体のホームページで確認してください。

また、普段使わない水栓も定期的に動かしてください。客用洗面台や2階のトイレなど、使用頻度の低い場所ほど凍結しやすいんです。週に一度は水を流して、配管内の水を動かしておきましょう。

給湯器には凍結防止機能が付いていますが、外部の配管までは保護できません。特に追い焚き配管は凍結しやすいので、専用の対策が必要です。

給湯器の凍結防止機能を正しく使うことも重要です。多くの方が、電源を切ってしまいがちですが、凍結防止機能は電源が入っていないと作動しません。冬の間は電源を入れっぱなしにしておいてください。

循環アダプターを開けておくことも効果的です。浴槽の水位を循環アダプターより上に保ち、アダプターを開けておくと、お湯が循環して凍結を防げます。

お風呂のお湯を抜かずに残しておくのも、簡単で効果的な方法です。浴槽のお湯が冷めても、配管内の水が動くので凍結しにくくなります。

保温チューブは最も一般的な対策グッズです。サイズが配管の径に合ったものを選ぶことが重要です。大きすぎても小さすぎても効果が減ってしまいます。また、継ぎ目はビニールテープでしっかり巻いて、隙間を作らないようにしてください。

凍結防止ヒーターは、配管の長さに応じて必要な長さのものを選んでください。途中で足りなくなって追加購入すると、接続部分が弱点になることがあります。

蛇口カバーも効果的なグッズです。蛇口周りは細かい部品が多く、凍結すると修理が大変になります。市販のカバーでも良いですし、タオルを巻いてビニール袋で覆うだけでも効果があります。

断熱材入りの配管カバーは、見た目もすっきりして効果的です。少し値段は高くなりますが、長期間使えることを考えれば十分にペイします。特に人目に付く場所の配管には、見た目の良いカバーを選ぶと良いでしょう。

予防策は「完璧を目指さず、できることから始める」のが大切です。

100点の対策を一箇所より、60点の対策を全体に。すべての配管に完璧な対策を施すのは現実的ではありませんが、リスクの高い場所から順番に対策していけば、トラブルの大部分は防げます。

また、対策グッズは秋のうちに準備しておいてください。寒波が来てからでは、ホームセンターで品切れになっていることが多いんです。

トラブルの発生箇所と症状をお伝えください。

最短10分!すぐに駆けつけます!

凍結・破裂の原因から対処法まで

水のプロが徹底解説

同じ「水道管の凍結対策」でも、お住まいの地域や住宅の種類によって、注意すべきポイントは大きく異なります。私たちが全国各地で対応してきた経験から、地域ごと、住宅タイプごとの特徴と対策のコツをお伝えします。

「他の地域では大丈夫だったのに、この地域に引っ越してきたら凍結した」という相談もよくあります。気候や住宅構造の違いを理解して、適切な対策を講じることが重要です。

寒冷地では、住宅設計の段階で凍結対策が講じられているのが一般的です。水道管は地中深くに埋設され、住宅内の配管も断熱材で囲まれています。しかし、それでも完璧ではありません。

最近の異常気象で、従来の基準を超える寒波が襲うことがあります。-20℃を下回るような厳寒では、通常の対策でも不十分な場合があります。また、新築住宅では施工不良により、想定通りの断熱効果が得られないこともあります。

水抜きの方法が地域ごとに確立されているのも、寒冷地の特徴です。多くの自治体で「水抜きマニュアル」が配布されているので、引っ越してきた方は必ず確認してください。水抜きバルブの位置や操作手順は、住宅によって異なります。

給湯器の凍結防止機能も、極寒地仕様のものが必要です。通常の給湯器では、外気温がマイナス15℃を下回ると機能が追いつかないことがあります。定期的なメンテナンスも、一般地域より頻繁に行う必要があります。

普段凍結しない地域で最も危険なのは、「油断」です。数年に一度の寒波で、準備不足の住宅が一斉にトラブルに見舞われることがあります。気温が-3℃程度でも、風の条件によっては凍結することがあります。

都市部の住宅は、寒冷地ほど凍結対策が徹底されていません。特に築20年以上の住宅では、配管の断熱が不十分なことが多いです。また、住宅密度が高いため、隣家の影で日が当たらない配管が凍結しやすくなります。

マンションのベランダに設置された給湯器の配管は、特に注意が必要です。高層階ほど風が強く、体感温度が下がります。また、ベランダは四方が開放されているため、思った以上に冷え込みます。

集合住宅特有の問題として、隣戸への水漏れリスクがあります。自分の部屋だけでなく、下の階や隣の部屋にも被害が及ぶ可能性があるため、対策の重要性は一戸建て以上です。

一戸建てで最も注意すべきは、外壁に沿って設置された配管です。特に北側の配管は、一日中日陰になることが多く、凍結のリスクが高くなります。また、軒下から離れた場所にある配管は、雨や雪の影響も受けやすくなります。

床下の配管も要注意です。床下は外気の影響を受けやすく、しかも点検が困難なため、トラブルが発生してから気づくことが多いです。床下の通気口を冬の間だけ塞ぐという対策もありますが、結露の問題もあるので慎重に判断してください。

給湯器が屋外に設置されている場合は、周辺の配管すべてが凍結リスクにさらされます。特に、給湯器から各水栓までの距離が長い住宅では、途中の配管で凍結が起こりやすくなります。

庭の散水栓や外部水栓も忘れがちなポイントです。普段使わない水栓ほど、凍結したときに気づくのが遅れがちです。冬の間は元栓を閉めて、配管内の水を抜いておくのが安全です。

集合住宅では、個人で対策できる範囲が限られているのが課題です。共用部分の配管については、管理組合や大家さんの判断が必要になります。しかし、専有部分でもできる対策はあります。

ベランダの給水管や排水管は、個人で対策可能な部分です。保温材を巻いたり、凍結防止ヒーターを設置したりできます。ただし、美観を損なわないよう、管理組合の規約を確認してから実施してください。

洗濯機の給水ホースや、エアコンのドレンホースも凍結することがあります。これらは比較的簡単に交換できる部品なので、凍結に強いタイプに交換するのも一つの方法です。

上下階や隣戸への影響を考えると、集合住宅では予防策が特に重要になります。自分だけでなく、近隣住民にも迷惑をかけてしまう可能性があるからです。

新築住宅では、最新の断熱基準に基づいて設計されているため、凍結リスクは比較的低いです。しかし、施工不良や設計ミスにより、想定外の場所で凍結することがあります。特に、配管の断熱材に隙間があったり、外壁貫通部の処理が不十分だったりすることがあります。

築10年から20年の住宅は、最も注意が必要な時期です。断熱性能はそれなりにあるものの、配管の劣化が始まっている可能性があります。また、この時期の住宅は、現在ほど厳しい断熱基準で建てられていないことが多いです。

築20年以上の住宅では、配管の材質や断熱材の劣化が進んでいる可能性があります。特に塩ビ管の場合、経年劣化により破裂しやすくなっています。全面的な配管更新も検討する時期かもしれません。

古い住宅特有の問題として、水抜きバルブが設置されていないことがあります。後付けで設置することも可能ですが、大掛かりな工事になる場合があります。

地域や住宅タイプに関係なく、最も重要なのは「自分の家の弱点を知る」ことです。毎年同じ場所で凍結が起こるお宅は、その場所に根本的な問題があります。応急処置で毎年しのぐより、一度しっかりとした対策を講じた方が、長期的には経済的です。

また、引っ越しをされた方は、前の住まいでの経験が通用しない場合があります。新しい環境に応じた対策を、早めに検討することをおすすめします。

トラブルの発生箇所と症状をお伝えください。

最短10分!すぐに駆けつけます!

凍結・破裂の原因から対処法まで

水のプロが徹底解説

長年この仕事をしていて強く感じるのは、水道管の凍結・破裂は「運悪く起こる災害」ではなく、「正しい知識と準備で防げるトラブル」だということです。毎年同じ時期に同じような相談を受けるたび、「もう少し早く対策していれば...」と思うことがあります。

まずは、ご自宅の水道配管がどこにあるか、元栓がどこにあるかを確認してください。緊急時に慌てて探すより、平時に家族全員で確認しておく方が安心です。特に北側の配管や給湯器周りは重点的にチェックしてください。

次に、簡単な保温対策から始めてみてください。ホームセンターで数百円の保温材を買って巻くだけでも、大きな効果があります。「完璧にやらなければ意味がない」と思わず、まずは「やらないよりマシ」という気持ちで取り組んでください。

寒波の予報が出たら、就寝前の水出しを習慣にしてください。たった数十円の水道代で、数万円の修理費を防げるかもしれません。長期間家を空ける予定があるなら、水抜きの方法を確認しておきましょう。

応急処置に必要な道具を、普段から準備しておくことをおすすめします。タオル、ビニールテープ、ビニール袋程度で十分です。特別な道具は必要ありません。大切なのは、いざという時にすぐ手の届く場所にあることです。

火災保険の内容も、一度確認してみてください。水濡れ補償が付いていれば、万が一のときの経済的負担を大幅に軽減できます。保険証券を読むのは面倒かもしれませんが、いざという時に知らないでは済まされません。

信頼できる水道業者の連絡先も、控えておいてください。緊急時にインターネットで検索するより、普段から信頼関係のある業者に依頼する方が安心です。可能であれば、定期点検を依頼して、普段から関係を築いておくことをおすすめします。

ご近所との情報共有も重要です。同じような住宅構造なら、似たような場所で凍結が起こりやすいものです。「去年、お隣の○○さんちで凍結があったから、うちも注意しよう」という情報は貴重です。

集合住宅なら、管理組合での情報共有も有効です。共用部分の対策は個人ではできませんが、問題提起することで改善につながることがあります。また、緊急時の連絡先や対応手順を、住民全体で共有しておくことも重要です。

自治体の情報も活用してください。多くの市町村で、冬の水道トラブル対策の情報を公開しています。地域特有の注意点や、推奨される対策方法など、役立つ情報が得られます。

トラブルの発生箇所と症状をお伝えください。

最短10分!すぐに駆けつけます!

凍結・破裂の原因から対処法まで

水のプロが徹底解説

この記事でお伝えした内容は、すべて私たちが現場で体験したことに基づいています。理論的な話ではなく、実際に効果があった方法、本当に必要な対策だけを厳選しました。完璧を目指す必要はありません。できることから少しずつ始めていただければ、必ず効果を実感していただけると思います。

「トラブルは起こらないのが一番」です。この記事を読んで、一人でも多くの方が水道トラブルから解放されることを願っています。

もし、この記事を読んでも不安な点や疑問点があれば、遠慮なくご相談ください。現場で培った経験を活かして、お一人お一人の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

冬の水道トラブルは、決して「運」や「気候のせい」ではありません。正しい知識と適切な準備があれば、必ず防ぐことができます。この記事が、皆さまの安心で快適な冬の暮らしのお役に立てれば幸いです。

今年の冬は、水道トラブルの心配をせずに過ごしていただきたい。それが、私たち水コネクトの願いです。

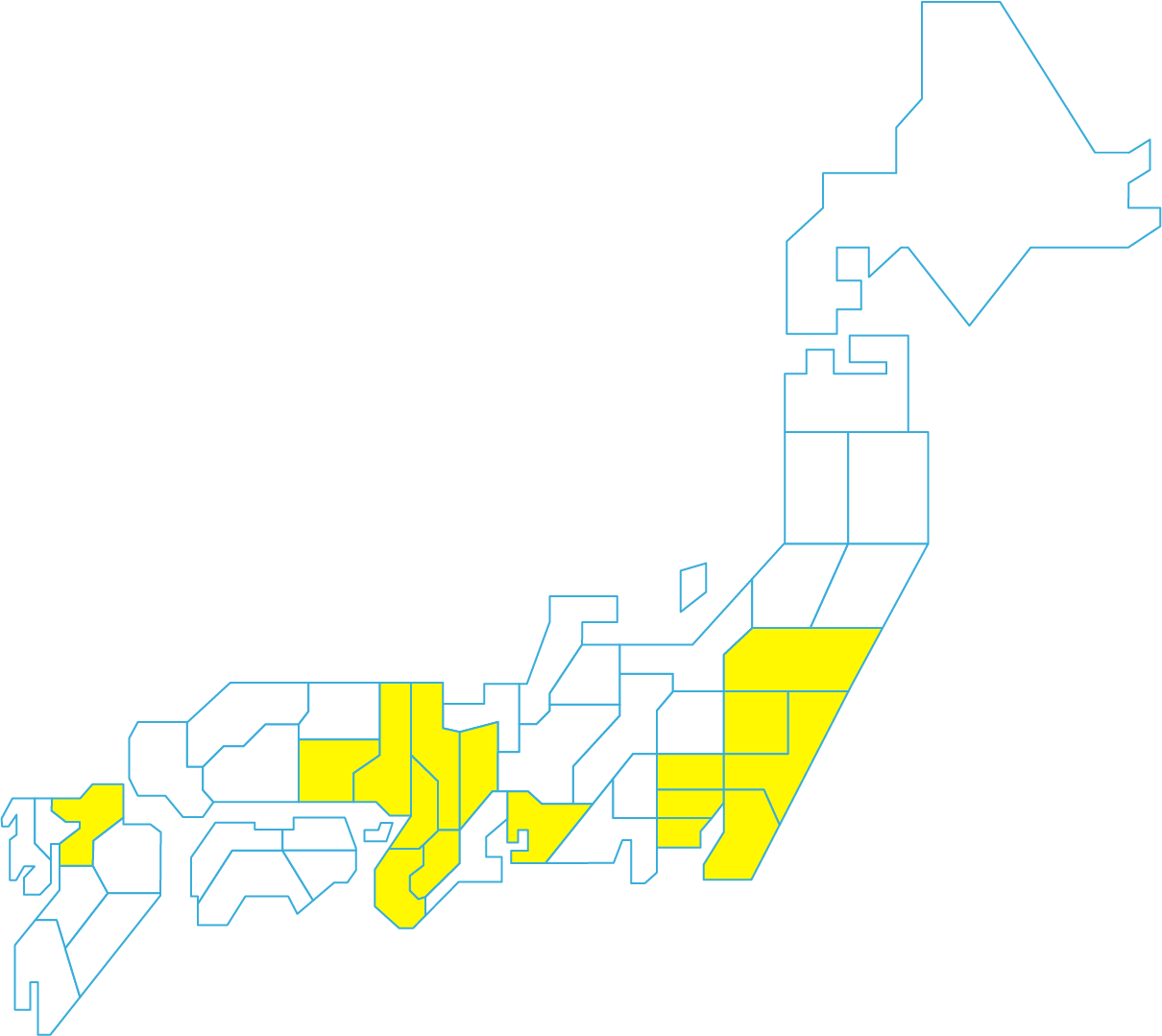

【関東】東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・福島

【関西】大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山

【中部】愛知 【中国】岡山 【九州】福岡で水回りのトラブルが起きたら、ぜひ「水コネクト」までご相談くださいませ!

トラブルの発生箇所と症状をお伝えください。

最短10分!すぐに駆けつけます!

トラブル

徹底調査・徹底改善・再発防止

まずはお電話ください。

トラブルの発生箇所と症状をお伝えください。

最短10分!すぐに駆けつけます!

緊急でも安心!豊富なお支払い方法

現金払いの他、各種クレジットカード・コンビニ払い

銀行振込・郵便局振込がご利用いただけます。

トラブル発生から解決までの

“作業の流れ”

まずは、0120-38-4400へお電話ください。

24時間365日対応している水コネクトのオペレータがお客様のトラブル状況をお伺いいたします。

応急処置の方法・作業の目安時間・取り扱い商品・その他水トラブルの相談など、お気軽にご相談ください。

各地域に常駐するスタッフがトラブル現場へ最短10分で駆けつけます。

トラブル状況を確認させていただき、お客様立ち合いのもと、トラブル状況と原因・対策・解決方法をご説明させていただきます。

※最寄りの加盟店がお伺いいたします。

お見積もり金額・施工内容をわかりやすく丁寧にご説明いたします。

ご不明な箇所がありましたら、遠慮なくご相談ください。

必ず、お見積もりにご納得していただいた後に作業を開始させていただきます。

※作業を伴う調査が必要なお見積もりは別途費用が発生いたします。

トラブルの根本原因を突き止めるために、目視・触診・打診・計測調査を、特殊機器を使用してしっかり調査・確認します。

根本原因に対して適正な施工をすることで、トラブルの再発や被害拡大のリスクを大幅に下げることができます。

お客様と修理箇所を確認ながら修理内容を丁寧にご説明させていただきます。

作業結果に問題がなければお支払いとなります。

現金払いの他、各種クレジットカード・コンビニ払い銀行振込・郵便局振込がご利用いただけます。

対応エリア

24時間365日対応・最短10分で駆けつけます。

お気軽にご連絡ください。